这两天我们团队一直在讨论煤改气这个事,按照@王诗龙老师的分析(详见古早味的台湾(四)——不要恐慌,已有好转迹象一文),成功的概率不高。天然气现在的安装费和使用费,平摊到每一户一个冬天要好几千,有的地区是吃不消的。虽然煤改气流产了,但这个利好,很可能会使得盘面相关个股冲高回落,而不是大涨,因为已经提前透支了预期。我们团队@艾萨克老师认为也可能利好是暖气机或冷暖空调。如果用电成本比天然气低,那么可能很多人不会使用天然气,特别是气荒的时候。

于是,煤改气终于被喊停了,燃气股暂时歇菜。那么最终利好的一定是煤炭的价格,而且上周大家也看到了,煤炭早就被私募砸下来。但有一个提醒大家的,白马里的电器类,因为这个事的利好有限,还有一个原因是因为那些曾经持仓赚的盆满钵满的私募和机构,已经在年前盈利回收,再买回来的可能性不大。如果要大资金回头,必须还是要有好的业绩支撑。

未来煤改气要继续推进,还是要综合考虑天然气的总体供应量以及价格,要足够便宜老百姓才用的起。否则强行推进是会触动了民生的基础。

周五的反弹真的是对我近期判断的最大鼓励,在绝望的时候,总是会有希望闪现。周末两个消息,一个是CPI1.7%,控制的比较好,毕竟从2月到现在都是2%以下;另一个是核准5家IPO,总计24亿,和之前动不动就每天一两家IPO比,少了。这两个都是利好股市的。

目前看,下周反弹还会持续(姑且叫“反弹”),那么选股我有以下几个思路(除去上面说到过的煤炭类):

家电、白酒除外的白马,比如医药、消费类的;

5G、中国芯片这类题材里的龙一龙二;

双12是个可怕的日子,不是因为网购而是美国加息。美国加息也是早就预期的事,重要的是看央妈是否跟着撸(加息年底钱会更紧)。这时候一定是利空股市,利好保险的。如果反弹受大影响,一定是这个货币政策。

如果实在不知道该买点什么,反弹可以选择不参与。没人把刀架在你脖子上让你买票,自己不手贱是最重要的。

PS:某些小伙伴总是神经兮兮的问我,会不会去参与摆平东北亚的问题?这么说吧,目前看吓唬大于实质性的打,打还需要炮弹,炮弹也是钱,能不打的情况下平衡中美关系最好不过了。

=========华=丽=的=分=割=线=========

灯火辉煌的台湾夜市,总能看到一个个摊位上写着“古早味XX”。台湾朋友告诉我“古早”是闽南话,意思是怀旧的味道。在这一代台湾80后儿时的记忆里,古早味就是眷村里的房子,是路边的卤肉饭,是阿婆茶叶蛋……古早已经成为台湾人心中的一段不能割舍的回忆,老人们告诉年轻人,他们来自大陆,他们回不去,也走不出,这就是台湾的古早味。带着苦涩的乡愁,带着模糊的未来。

上接前面的文章:

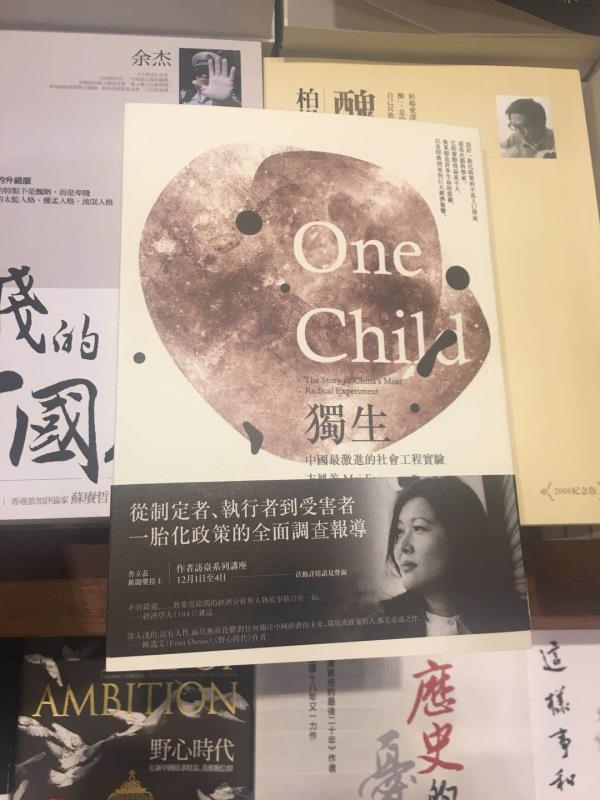

【Mei Fong】:在台北的最后1个晚上我去了诚品书店,想去感受一下台北人的读书氛围。于是,我去了诚品在信义区的旗舰店(24小时店),恰好赶上了一场讲座。那是一场新书发布会,下面的听众没有坐满,但作者还是很有分量的。这本新书叫《One Child》,作者是获得过美国新闻界最高荣誉普立策奖的Mei Fong女士。当时我路过这里决定坐下来听听这个关于独生子女政策讨论的新书推荐会。这个会议的主持也是一位记者,据她自己介绍自己是台湾艺人顺子(一位歌手)的姐姐。我还是讲这位作者的中文名字吧,叫方凤美,她基本不会说汉语,目前在学习,而这本书是向社会介绍中国独生子女政策对于社会的影响。我没有看过这本书,当时也不了解方凤美。因此这个关于人权问题的讲座对于我来讲是充满好奇的禁忌。

刚开始方女士讲了她在汶川地震采访的一对失去16岁女儿的夫妻年龄很大却一直在尝试着继续要孩子,希望能再有一个孩子。从而引出了她的主题——中国长达30年的独生子女政策。然后她又讲了第二个故事,广东某工厂改制后生产“性love娃娃”给中国的很多男性,因为独生子女政策而成为了“光棍”,他们不得不需要这些娃娃。我不知道她所说的这种娃娃是不是充气娃娃还是更高级的?通过她的描述是可以在网上下订单个性化定制的,可以选择发型以及容貌和身材像某个明星,或是可以唱邓丽君的歌,甚至可以租赁。方女士说这种娃娃一周的租赁费用大约60美金,可以几个人一起租用一个(我这么写会不会有啥负面影响?好怕怕~~)。她评论说这是因为独生子女政策导致的男女性别不等,更多的男孩被“剩下”。第三个故事,是一位中国男性手抱着三个婴儿的合影,据介绍说是因为在中国代孕是违法的,所以这三个孩子是他在美国找代孕的结果。

接下来那位主持人也就是顺子的姐姐介绍说中国社会女性的就业机会有多么不平等,当然,她的口吻是对下面坐着的台湾青年说的:“中国(这里他没有用大陆这个词,气愤)不像台湾,台湾领导人都可以选出女性。而且中国ZF表面上说女人能顶半边天,但只是让更多的女人出来赚钱,并没有给她们太高的职业前景,你看中国电视台访谈节目上坐着的大多数都是男性。二胎政策放开了,很多女性迫于家庭的压力离开职场回家生孩子,然后就更没有就业优势。而且大部分中国人现在更不不愿意生二胎,我们在美国遇到的中国人都这么说。”此外,她还介绍说这位方女士是美籍华人的骄傲(我查了一下,她是出生在马来西亚,后来去了新加坡读书,再到的美国。估计是马拉西亚华裔吧。我在法国遇到的越南人也声称自己是华人,可是那都是他们几代前的事了。这算是华裔还是马来西亚裔呢?)。

然后是提问时间,我前面的一个90后台湾男生问作者,他说他在互联网上也认识了一些大陆朋友(其实,大多数台湾人都称我们是大陆人,而不会像这两位美国人一样称我们中国人),您觉得独生子女一代的生活能力会不会和多子女家庭比差一些?作者方女士就自己的中国学生的情况说没有感觉和台湾青年有什么差别,就是他们总想毕业后回国因为家庭负担比较重,上面还有两位老人。

我坐在最后一排,心里一直很忐忑要不要发言,因为我觉得这里反映的问题和大陆的现状还是有区别的。我身边《纽约时报中文版》的一位记者建议我站起来说话。于是,我小心翼翼的举起手,没想到就被主持人递过来话筒了。我站起来说,我来自北京,我听了之后感觉有的地方和现在中国社会有所偏差。我们国家很多城市都有女性创业中心,很多生过孩子的女性根本不需要朝九晚五的工作模式,比如互联网创业或从业者可以选择弹性时间。而且中国女性的社会地位在不断的提升,我们国家政府做了很多积极方面的努力。前面主持人说到的中国女性的政治地位问题,说台湾有女总统,但我们也有吴仪(当时脑抽,还有傅莹,女企业家还有董明珠等都忘记说了)这样的女性政要,随着中国的进步出现女性最高领导人只是时间问题。最后,前面方女士提供的数据对比说25岁已经在中国算是晚婚,因为我国法定结婚年龄是女性20岁。但在中国一线城市能找到一份正式大公司的工作一般都是硕士学历,而硕士毕业一般都是25岁。刚毕业怎么可能有经济实力结婚呢?

还没等我说完,主持人就打断了我问:“那么您的问题是什么?”

“我没有问题,我站起来就是想澄清一下现状并没有描述的那样不可求药”我当时不知道哪来的勇气,“我就是坐在这里听不下去了,过去确实有各种问题,我们国家的经济模式就是由沿海带动内陆,在这个过程中不可能兼顾平均。任何一个国家也都做不到,但我看到的是我们的政府很重视现在的问题,并且努力的去改善现状。中国发展太快了,每一天都不一样,欢迎你们常来中国。”

我没有说完,就红着脸坐下了。而我前面的刚才提问的那位台湾90后男生转过脸来悄悄的冲着我竖起了拇指,那一刻我脸火辣辣的,感觉自己刚才做了一件很冒险的事。接下来,坐在第一排的一位女生说她是来自上海,不同意我的说法,25岁是大龄未婚青年这个标准是国际上订的,不是随便说的。我当时心里还是喃喃自语,如果韩国16岁可以结婚,那么20岁岂不就是大龄未婚女性了?再然后,一个杭州女孩站起来,温柔的说她来自中国农村,中国农村是愿意多生的,现在二胎政策放开后,他们那边农村很有意愿再生育。这点与作者得出的结论不符(这位姑娘比我说的更委婉,更好接受)。

方女士回答说,像我这样的能坐在这里听这个发布会就证明我并不是最需要帮助的那群人。而她代表的是那些不能到场的中国女性。然后她又谈到老龄化问题,为了中国社会会有25%的老龄化人口,国家会负担不起他们。这个数字是否正确,我不敢肯定,但老龄化一定会带来极高的社会负担。

由于第二天要赶飞机,我还是提前一点离场了。在回去的路上,我也在思考作者的话,她如同圣母般的剖析独生子女政策。但是我觉得我们人口增速是放缓而不是负增长,论惨还不如日本,另外产业升级本来就不需要那么多的基础劳动力,我相信未来还是会有更好的解决办法。但美国那种民主党的普世价值观能解决任何社会问题吗?方女士的书也是在反映问题和评价政策,她也没有给出什么合理化建议。而中国的问题,还是我们自己要解决,首先解决我作为独生子女要做的,给自己和家人未来更好的养老准备。

(未完待续)

更多精彩内容欢迎关注微信号"星空财富"

(ID:xingkongcaifu1)